5. Lösungsansätze: Entschleunigung – Kontrolle – Selbstbestimmung

Entschleunigung ist kein Selbstzweck. Letztlich geht es um die sozialen Steigerungsraten (permanenter Druck zur Ausweitung von Umsätzen, Leistungen oder Ansprüchen) und – im Gegensatz dazu – um ein gutes Leben. Die Technik selbst zwingt uns nicht die Steigerungs- und Beschleunigungsraten auf. Ursächlich auf allen Ebenen sind vielmehr der sozio-ökonomische Verwertungskontext und damit verknüpfte sozio-kulturelle Nutzungspraktiken. Aus diesen Tretmühlen kommt eine Gesellschaft nur heraus, wenn die Wachstums- und Steigerungszwänge aufgebrochen werden. Letztlich geht es in den hoch entwickelten Ländern um Postwachstumsstrategien, Verteilungsfragen, Selbstbestimmung und mehr Lebensqualität. Wir stoßen ressourcenökologisch nicht nur an planetare Grenzen, sondern kommunikationsökologisch auch an persönliche und soziale Grenzen.

Grüner Journalismus hat nach Lösungsansätzen im Sinne von Slow Media für die Nutzerseite und für die Seite des Journalismus und der Medien gesucht. Dabei geht es nicht um einen Katalog für eine vermeintlich korrekte Mediennutzung. Herausgekommen ist eine noch etwas überfrachtete Liste, die zur Diskussion gestellt werden soll und später gestrafft werden muss:

5.1 Nutzerkriterien für Slow Media in der Massenkommunikation

Kriterien für eine bewusstere Nutzung von Journalismus im Sinne von Slow Media könnten sein:

- Monotasking: bewusst nur ein Medium auswählen und aufmerksam nutzen

- Downshifting: z.B. auch wertige Printmedien oder Podcasts nutzen, satt nur im Netz zu surfen oder im Radio berieseln lassen

- Nutzung + Genuss: z.B. Bücher, CDs oder DVDs überhaupt nutzen und genießen, statt nur kaufen und ins Regal stellen – oder streamen, nutzen und fair bezahlen

- Relevante Nutzung: mediale Themen nach Bedeutsamkeit auswählen, Informationen verstehen und eigene Positionen hinterfragen, ggf. mit Bedacht kommentieren

- Gelassene Nutzung: nicht treiben lassen von der Vorstellung, alle vermeintlich wichtigen Themen verfolgen zu müssen

- Ganzheitliche Nutzung: längere Text (Reportagen, Kommentare etc.) möglichst ganz lesen, statt nur die Teaser oder Snippings – oder statt Texte (auch Bücher) nur zu ’scannen‘

- Achtsame Nutzung: respektvolle Grundhaltung und eigene Lernbereitschaft

- Soziale Nutzung: Empfehlungen in Social Media etc., aber auch einmal anderen aus der Zeitung vorlesen, Zeitungen und Bücher weitergeben etc. – oder vielleicht einmal gemeinsam lesen in einem ´Slow Reading Club´, reine Echoräume und Gerüchteküchen in Social Media meiden

- Geschützte Nutzung: datenarme Konzepte und überwachungsfreie Medien bevorzugen

- Faire Nutzung: versuchen, Geschäftsmodelle der Medien und Arbeitsbedingungen zu reflektieren, gute Standards im Sinne von Fair Media honorieren

- Bewertung: eigene Maßstäbe für Qualität, Glaubwürdigkeit und Gefallen entwickeln und bewusst nach ihnen in den Medienprodukten suchen – überlegen, was ein Beitrag wert ist

- Soziale Entlastung: sich über brisante oder belastende Themen mit anderen austauschen und ggf. in den Medien oder besser in Gesprächen nach Lösungen suchen

- Auszeiten von Medien: medienfreie Zeiten einrichten

- Soziale Nachhaltigkeit: Medienzeit und Lebenszeit grundlegend in Einklang bringen, Zeitsouveränität gewinnen

- Techn. Nachhaltigkeit: nicht jeden Technikhype mitmachen, Geräte möglichst lange nutzen, teilen, reparieren, verschenken oder verwerten.

5.2 Kriterien für Slow Media in der Individualkommunikation

Nur am Rande soll hier auf mögliche Kriterien für Slow Media in der technisch vermittelten Individualkommunikation verwiesen werden:

- auch hier möglichst Monotasking: möglichst nur ein Medium zur Zeit

- weniger Mails und privat ausgewählte handgeschriebene Briefe

- an Wochenenden und im Urlaub keine beruflichen Mails etc.

- in einem Gebäude oder in der Nachbarschaft zu jemanden hingehen, statt telefonieren, posten oder eine Mail schreiben

- Smartphone und Internet möglichst nicht parallel in Gesprächen oder Meetings nutzen

- respektvoll kommunizieren durch Aufmerksamkeit und Achtsamkeit

- medienfreie Zeiten einlegen oder Medien einfach bewusster nutzen (…).

Und – echte Entschleunigung ist mehr als funktionale Entschleunigung z.B. durch Meditationswochen für Manager im Kloster, um danach wieder fit zu sein für den Beschleunigungswettbewerb. Oder durch Quality-Time-Strategien bzw. Entspannung auf Knopfdruck (z.B. Powernap). Im Sinne von Hartmut Rosa geht es bei Entschleunigung letztlich um soziale bzw. gesellschaftliche Resonanzerfahrung. Weitere Anregungen zum Thema Entschleunigung finden sich u.a. in den Beiträgen von Mathias Binswanger, Fritz Reheis und Hartmut Rosa im Sammelband „Dimensionen der Zeit. Die Entschleunigung unseres Lebens“ (hrsg. von Ernst P. Fischer und Klaus Wiegandt 2012).

5.3 Slow Media und Qualität in Journalismus und Medien

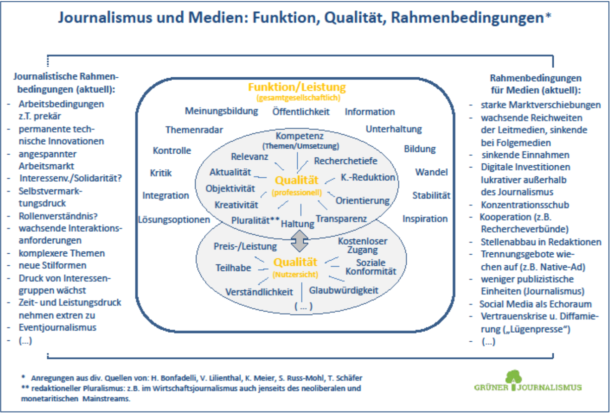

Auch wenn eine Diskussion von Qualitätskriterien im Journalismus und in den Medien generell – und damit auch im Hinblick auf Slow Media – schwierig ist, gibt es aus Sicht von Grüner Journalismus Kriterien, die als Anhaltspunkt gelten können: Kompetenz, Relevanz, Recherchetiefe, Aktualität, Komplexitätsreduktion, Objektivität, Orientierung, Kreativität, Transparenz, Haltung. Angesichts der Verwerfungen in den Medienmärkten ist es aber wichtig, dass Qualität aus Nutzersicht anders bewertet werden kann – z.B.: kostenloser Zugang, Preis/Leistung (viele subjektive Maßstäbe), soziale Konformität (in den eigenen Bezugsgruppen), Teilhabe, Verständlichkeit, Glaubwürdigkeit.

Während der ökonomische und soziale Druck auf professionellen Journalismus wächst, wären für Slow Media eigentlich mehr Zeit und kreative Spielräume für guten und fair bezahlten Journalismus nötig. Zeitlicher Druck gehört zum Journalismus, aber zeitliche Mindeststandards müssen immer eingehalten werden (z.B. für Gegenrecherche). Zeitliche- und Experimentierspielräume setzen Vertrauen und positive Resonanz voraus seitens der Redaktionsleitung und des Kollegiums. Journalistisches Arbeiten auf dem Qualitätsniveau der hier skizzierten Slow Media erfordern neben gutem journalistischem Handwerkszeug vor allem Themenkompetenz und Kreativität. Entsprechende Redaktionsstatuten könnten hierbei hilfreich sein. Für Nutzer sind Medien Vertrauensgüter: insbesondere Qualitätsmedien wie Slow Media könnten ihre hohen Standards besser kommunizieren und offensiv dafür werben: z.B. durch Hinweise zur Recherchezeit für aufwändige Beiträge (siehe u.a. DIE ZEIT) oder mit einem Label für Fair Media oder Slow Media (sofern etabliert):

Professioneller und engagierter Journalismus lebt zudem von der Interaktion mit Nutzern. Nur so kann man voneinander lernen und Wertschätzung aufbauen (beiderseitige Resonanzerfahrungen).

Aber nochmals: Entschleunigung ist kein Selbstzweck – und allein kein Garant für guten Journalismus. Die großen journalistischen Versäumnisse z.B. in der Finanzkrise oder im VW-Betrugsskandal sind nicht auf zu wenig Zeit zurückzuführen. Viele Fakten waren über Jahre bekannt. Ein anderes Beispiel ist das Thema Postwachstum, das journalistisch bis heute kaum thematisiert wird, obwohl es in seiner ganzen Dimension seit Jahren umrissen ist und als eine Schlüsselfrage für Wirtschaft und Gesellschaft in entwickelten Industrieländern gilt. Die wie ein Mantra vorgetragene Wachstumsideologie wird journalistisch kaum thematisiert, geschweige denn hinterfragt.